臺灣旅日留學生在中學階段的學習有較大的差異,特別是在課程設計的編排與課程的架構。

舉例來說:臺灣國中三年課程依序是生物、理化、理化與地球科學,但日本的國中課程每年都會學習到生物、理化、地球科學。

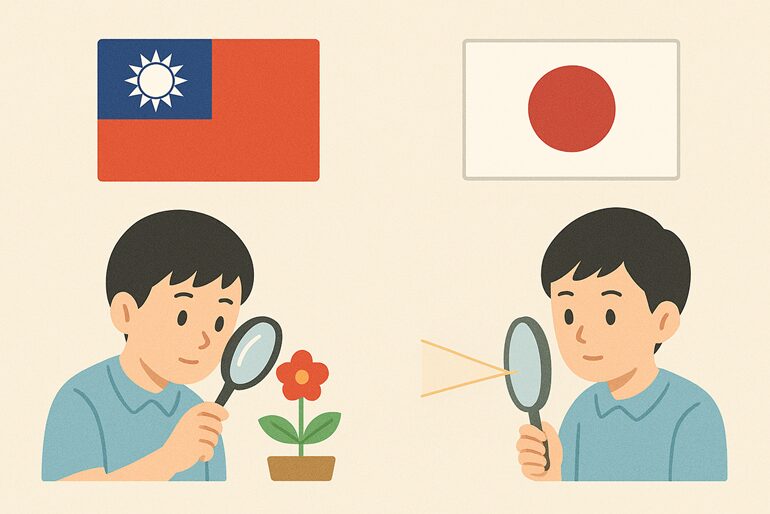

科學概念的設計也有不同的亮點,以臺灣教材為例,科學概念由觀察引入概念,再經由演繹法或歸納法習得和理解。但日本教材有許多地方設計先提供生活現象的比較,再讓學習者比較現象的差異,然後由觀察到的現象類比其他的科學現象。

舉例日本國七第二學期的光學內容,由厚薄不同的透鏡形成的區域,推論出焦距長短的關係,再將這個現象延伸至眼睛功能的說明。教材中也大量提出生活的現象,例如:觀察錢幣在水中的現象、光通過長方體玻璃產生的側向位移。對應到臺灣是在八年級的理化課程,因此留學生在學習的安排上需要好好規劃課程的連續性。

【日本語】

『台湾と日本の科学学習の違い』

台湾の日本留学中の学生は、中学校段階での学習において大きな違いを感じることが多いです。特に、カリキュラムの編成や構造に違いが見られます。

例えば、台湾の中学校の3年間のカリキュラムは、生物、物理・化学、物理・化学・地学の順番で進みますが、日本の中学校では毎年生物・物理・化学・地学を学びます。

科学的な概念の設計にも異なる特徴があります。台湾の教材を例に挙げると、科学の概念は観察から導入され、その後、演繹法や帰納法を用いて学び、理解を深める方法が取られています。

一方、日本の教材は多くの場面で、まず生活の中にある現象を提供し、学習者に現象の違いを比較させます。次に、観察した現象をもとに、他の科学現象に類似させる方法を取っています。

例えば、日本の中学1年生の第2学期の光学の内容では、異なる厚さのレンズによって形成された領域を用いて、焦点距離とその長さの関係を推論し、この現象を目の機能の説明に繋げています。

また、教材には生活の中の現象が多く紹介されており、例えば「コインの水中での見え方」や「長方体のガラスを通した光が側方にずれる現象」などが挙げられます。これに対して、台湾ではこれらは8年生の物理化学の授業で取り扱う内容であるため、留学生は学習の順序や継続性をしっかりと計画する必要があります。

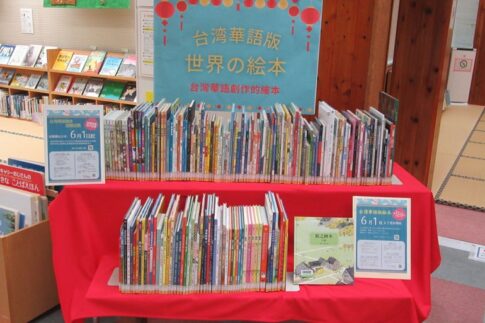

文:(台湾華語/日本語):Lin Gore