日本、臺灣、中國都是飲用綠茶的文化的代表。在日本,很多人會認為中國人只喝烏龍茶,其實烏龍茶是福建省的茶品。所以,臺灣也飲用烏龍茶。很多日本人都不知道中國其實有8成的人是飲用綠茶的。

中國幾乎每個村莊都有一種自己的茶葉品種,有著各式各樣的茶葉名稱。可以說是茶葉文化的原點。

日本跟臺灣也是受到中國的茶葉文化引響,只是很可惜在中國的文化大革命時,這文化的也遭受到破壞。這些遺失的部分,現在在日本及臺灣還流傳下來。

茶葉的種類非常豐富,在日本有著綠茶、紅茶、白茶、黑茶等,但以綠茶為主流。臺灣則是有烏龍茶、臺灣綠茶,再細分有阿里山及杉林溪、凍頂烏龍、東方美人等製作出世界頂級香氣的茶葉。

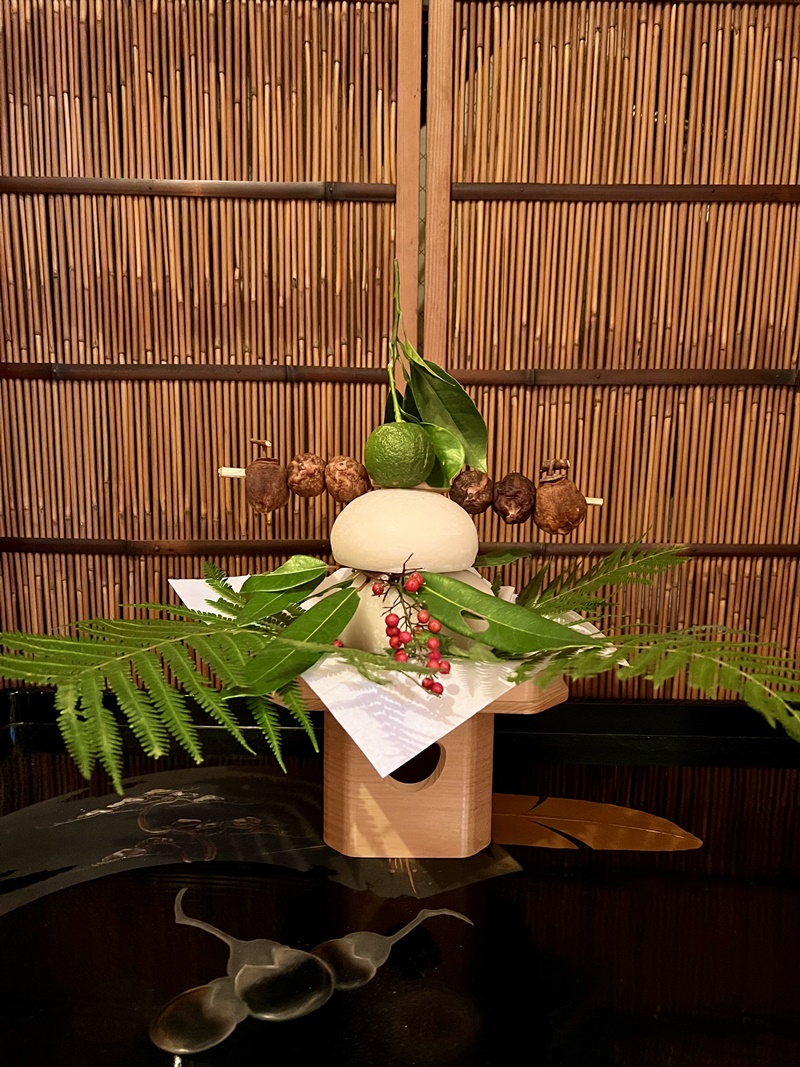

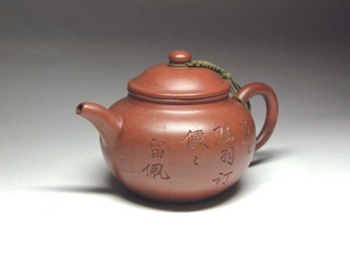

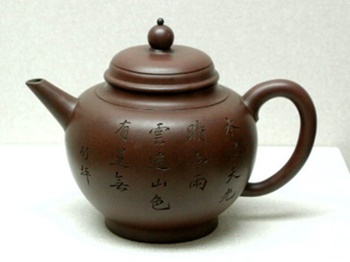

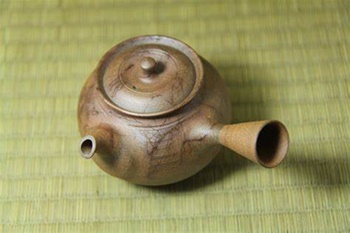

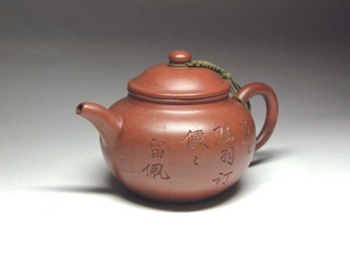

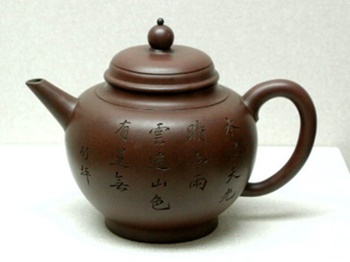

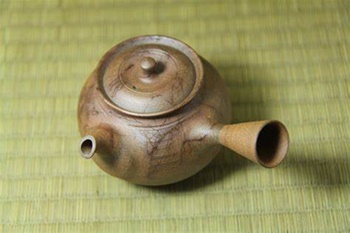

在飲用這些茶葉時所使用的道具,是為「茶壺」。另一方,在日本則是使用「急須」這樣的道具。

同樣都是喝茶的道具,怎麼分辨它們的不同呢?

中國茶器

茶壺

急須

(泡茶器具)

您注意到他們的把手了嗎!

茶壺的茶嘴反側180度的位置是壺耳。而急須的則是在茶嘴的90度位置是把手。像這樣的形式的茶壺我們稱作橫手急須(側把茶壺)。

日本也進口茶壺到國內,但是基本上還是以橫手急須為主流。找遍世界各地大概全世界只有日本才有製作橫手急須吧!

這樣的文化差異,主要是因為「由誰來泡茶」這點而來的。

在臺灣,是不是哪個人都能泡茶給人的?而在日本,泡茶的則是媽媽。在公司裡的話,好像是習慣由年輕的女性或新人來泡茶的。(現在很多公司都在改革這種習慣之中)

原本,在英國、中國等都是僕人為主人泡茶的,所以壺耳在壺嘴的反側180度的位置上。這樣的話,做茶壺的人也能有效率地做出均衡的茶壺。

在日本,受到茶湯的影響,主人為了招待客人的泡茶文化是在江戶時代被確立出來的。據說可能是受到這個的影響,泡茶便成了主人(地位最高的人)的禮儀,因此急須就變成了側邊的位置了。用側邊的急須來倒茶時,壺嘴會朝向自己。是考量到倒茶時,茶水不會噴濺到客人,而只噴向自己。

在日本,原來是由主人泡茶待客人的,因此在企業中也有泡茶待客的習慣,做為主人對客人的招待之意。那茶泡得好不好就能知道招待的心意。優質的企業會將他們們招待之心展現在優質的茶水上。

曾有顧問跟我說過。「最初端出來的茶就能判斷要與這家公司深入工作?還是婉絕工作?組織文化就靠這杯茶來判斷的」

喝茶不是只有品嘗而已,日本的企業文化中,有許多的企業確實地用茶來招待客人,因此以這個觀點來觀察企業也是很有趣的。

最後,接下來的季節裡,須注意到的是,在日本即使點了冰茶,也只有無糖的而已。所以如果點甜的綠茶時,店家會端出甜的抹茶飲料喔。

【日本語】

『台湾熊本異文化インターフェイス』

日本、台湾、中国は緑茶を飲む文化圏の代表です。日本では中国人は烏龍茶しか飲んでいないと思っている方も多いのですが、ウーロン茶は福建省のお茶。

ですから台湾でもウーロン茶は飲まれています。中国の8割は緑茶を飲むとは日本人もあまり知りません。

中国は村々に一つのお茶の種類があるくらい様々な名前のお茶があります。まさにお茶の原点という場所です。

日本も台湾も中国のお茶文化の影響を受けていますが、残念ながら中国は文化大革命で文化の中心も損なわれたように思います。その失われた部分が、日本と台湾に残っています。

お茶の種類も豊富で、日本では緑茶・紅茶・白茶・黒茶などありますが、ほぼ緑茶が主流です。台湾では烏龍茶、台湾緑茶、とりわけ阿里山や杉林渓、凍頂烏龍、東方美人など世界一薫の素晴らしいお茶が作られています。

そのお茶を飲むための道具で、「茶壺」(チャフー)があります。一方、日本のお茶を飲むための道具に「急須」があります。同じお茶を飲むための道具ですが、違いは判りますか?

中国茶器

茶壺

急須(茶注)

注目してもらいたいのは、持ち手の部分です。

茶壺は注ぎ口の反対側 180度の位置に持ち手がついています。一方急須は注ぎ口から約90度の位置に持ち手がついています。このタイプを横手急須と言います。

日本にも茶壺が輸入され、使われたはずですが、横手急須が主流になりました。おそらく、世界中探しても横手急須を作っているのは日本だけではないでしょうか。

この文化的な違いは、「誰がお茶を淹れるのか」ということに起因します。

台湾では、誰がお茶を淹れてくれんでしょうか?日本ではお母さんですかね。会社などでは若い女性や新人が淹れるのが慣習になっていたようです。(現在はそのような慣習はなくす方向で社会が動いています)

もともとは、イギリス、中国などでもそうですが、召使いが主人の為にお茶を淹れていたことから、持ち手は注ぎ口の反対側、180度の位置についています。このほうがポットを作る側も効率がよいし、均整がとれています。

日本では、茶の湯の影響で、お茶は主人が客人をもてなすために淹れるものという文化が江戸時代に確立されました。その影響からか、お茶は主人(一番偉い人)が淹れるものなので、急須も横手になったといわれています。横手の急須をもって湯呑に注ぐと、注ぎ口は自分のほうを向きます。茶を注ぐときに、雫が客人ではなく、自分のほうへ飛んでくるという配慮です。

日本では、元来、主人が茶を点てますので、企業において、お茶が出てくる慣習は、主人がお客様をおもてなし致しますという意味が込められています。そのお茶の良しあしでおもてなしの程度がわかるというもの。素晴らしい企業はおもてなしの気持ちがこもった素晴らしいお茶でもてなしてくれます。

コンサルタントの方が言われました。「最初のお茶でその会社と仕事を進めるか、仕事を断るか判断できますよ。組織風土もそのお茶一杯で診断できますよ」

お茶を楽しむだけでなく、日本の企業文化の中にはお茶でもてなすということをしっかりと実践している企業も多いので、そんなことを視点に企業を見ても面白いですね。

あと、これからの季節で注意しなければならないのは、日本で冷茶を頼んでも、無糖しかありませんから、甘いお茶はグリーンティー下さいっていうと甘い抹茶飲料が飲めますよ。

作者:YH